椅子のブログ第3弾

カラー版

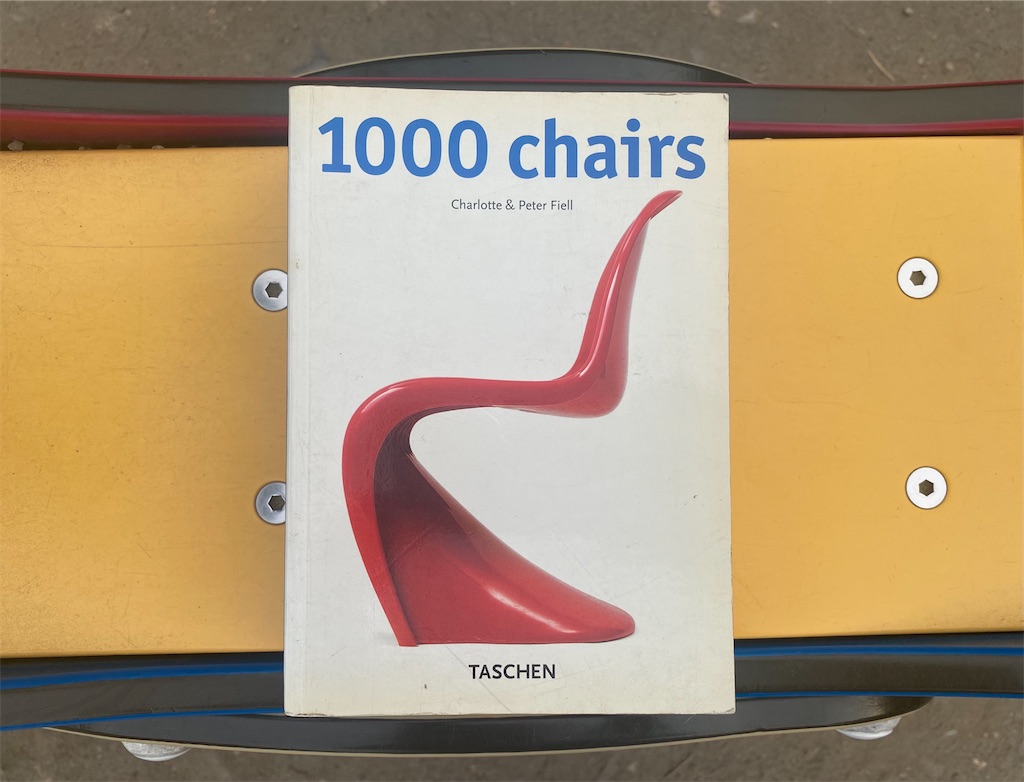

ふらっと入った古着屋に椅子の本があった。

古本屋ではなく古着屋に椅子の本。わくわくすっぞ。ぱらぱらと中身をめくっていると、「海外の古本市で買い付けてきた本です」と店主が話しかけてきた。「この本ずっと欲しかったんです」と言いながら、ふらっと入った古着屋で「この本ずっと欲しかったんです」と言うのはなんだかすごく嘘っぽいな…と思った。けれども"嘘みたいなシチュエーションで出会ったことに価値がある"と、謎の理論で購入を決めた。

鈍器

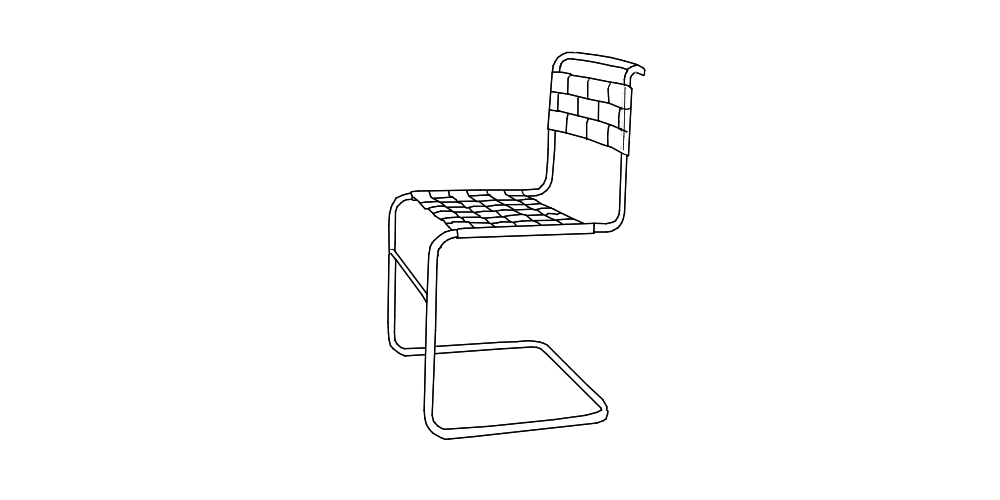

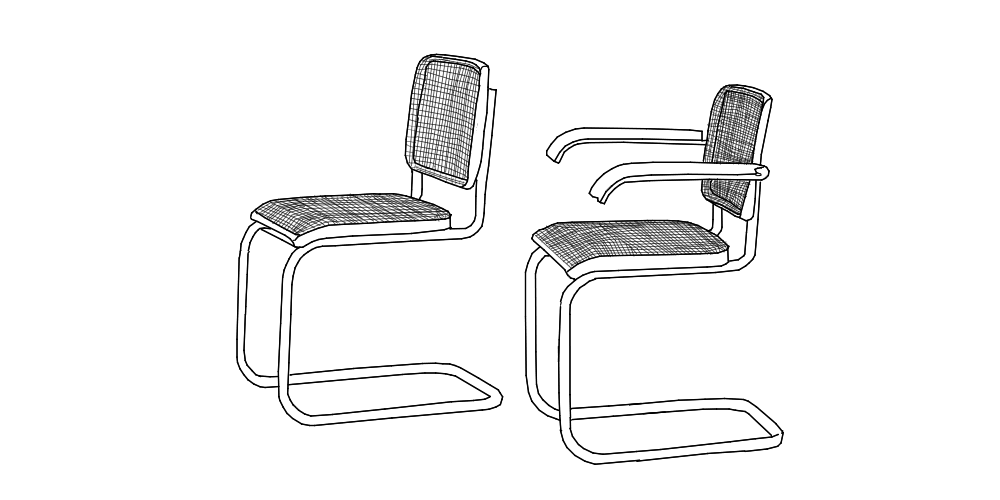

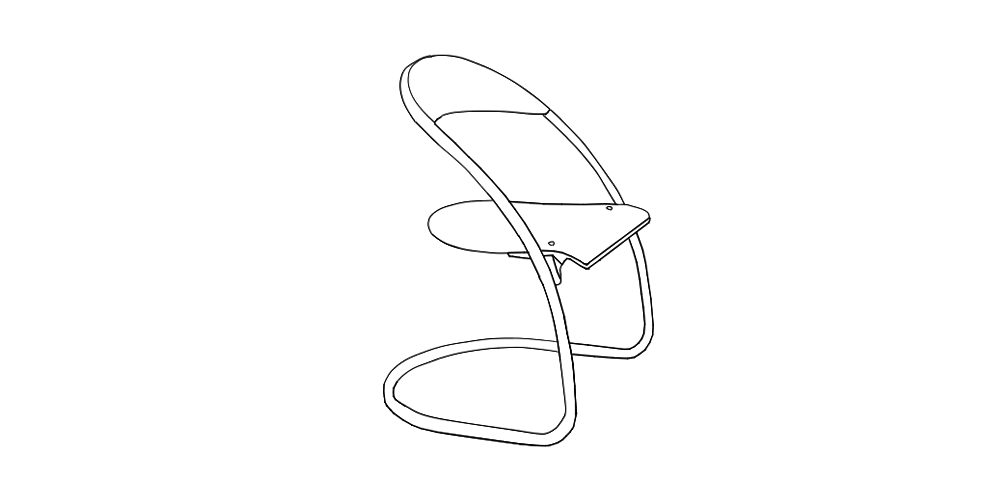

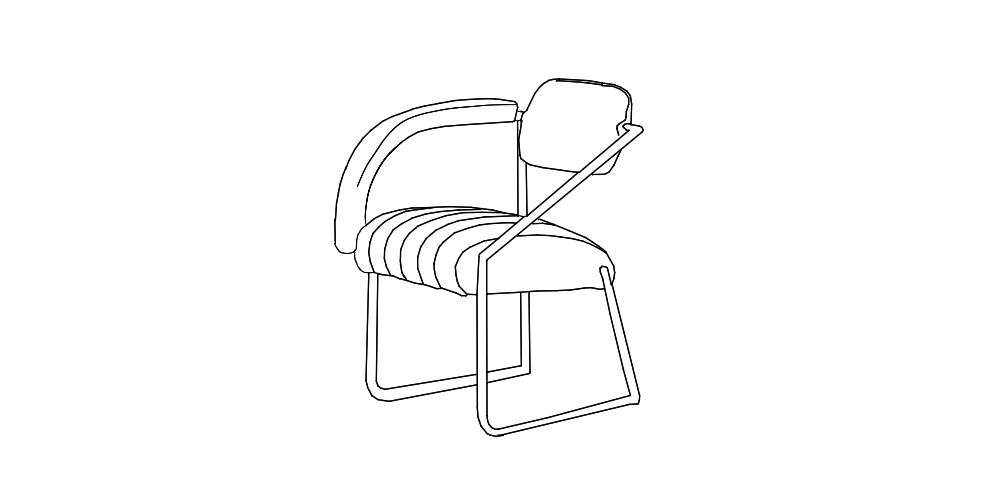

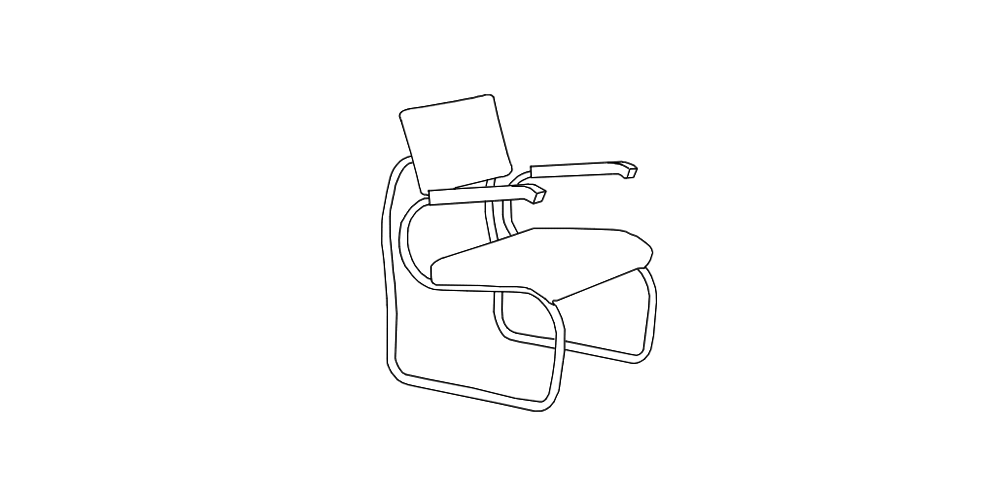

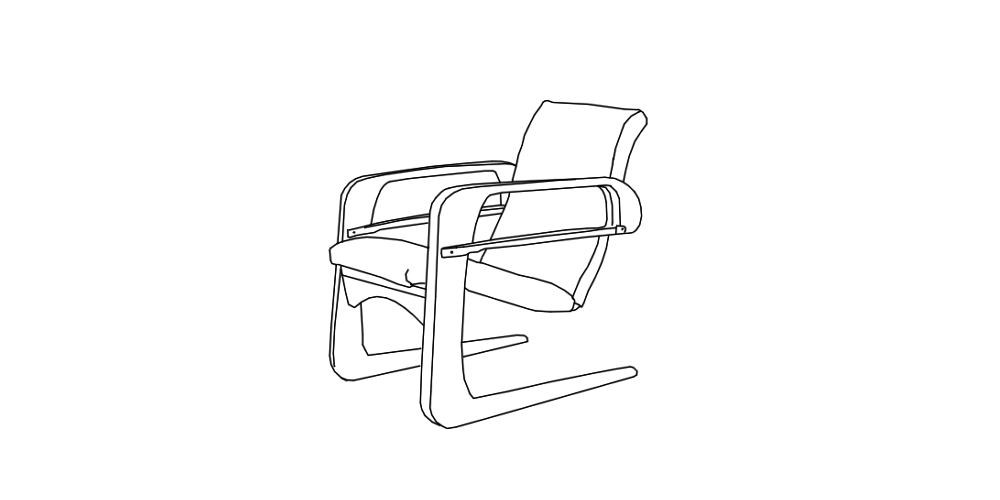

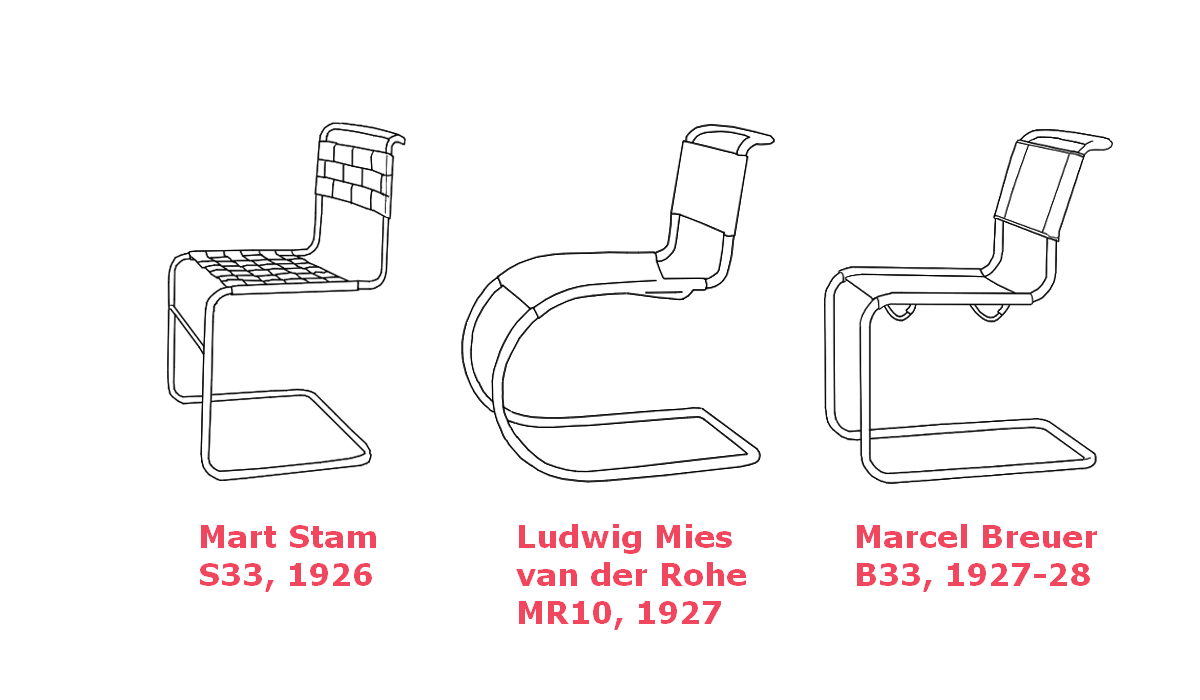

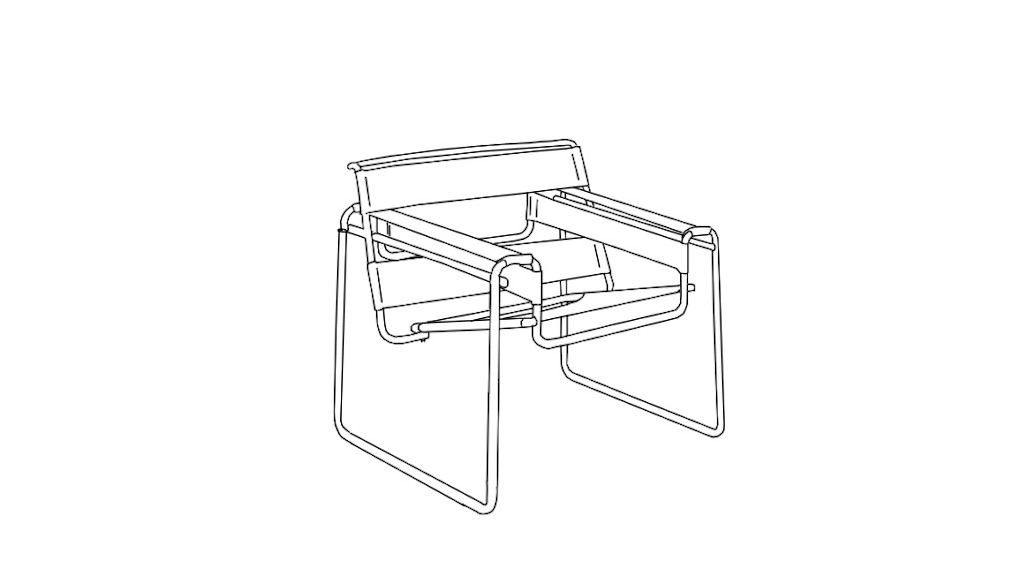

『1000 chairs』の中で下図(右)の椅子はマルセル・ブロイヤーの《B33》として収録されている。

ところがこの椅子を生産・販売しているTHONET(トーネット)社のカタログでは、上図(右)の椅子はマルト・スタムの《S33》であるとクレジットされている。また、上図(左)の椅子は画像検索するとマルト・スタムの《S33》ではなく《W1》としてヒットする。

これは一体どういうことなのか。これらの椅子のデザインを象徴するカンチレバー(片持ち梁)構造のルーツについて調べていくと、実に興味深い経緯があったので時系列を追って簡単に記す。割とややこしいので興味のない人は適当に読み流してください。

- 1926年 マルト・スタムがとあるパーティーで友人にカンチレバー構造を紙に書いて説明する。

- 同パーティーに出席していたミース・ファン・デル・ローエがそのメモを見てカンチレバー構造の椅子の製作にとりかかる。

- 1926年 マルト・スタムがガス管でカンチレバー構造の椅子を試作品を製作する。

- 1927年 ドイツのシュトゥットでミースがキュレーターとなって開催した展示会でマルト・スタムはカンチレバー式鋼管椅子のプロトタイプ、ミースは《MR10》を発表する。

- 1928年 マルセル・ブロイヤーが上図(右)《B33》をTHONETから発表する。

- 〜1932年 この意匠を巡る訴訟が行われ、裁判所は「マルト・スタムが《B33》の設計者であり、カンチレバー構造の椅子の基本概念の発明者である」という判決を下す。

判決以降、THONETのカタログは《B33》の設計者としてマルト・スタムがクレジットされるようになる。

以上を整理すると、カンチレバー構造を発案したのはマルト・スタム、そのアイデアからヒントを得て《MR10》を製作したのがミース・ファン・デル・ローエ、《B33》を設計したのはマルセル・ブロイヤー(だけど意匠の権利上、THONETのカタログでは設計者がマルト・スタムになっている)

要するにカンチレバー構造の始祖はマルト・スタムだけど、その後無数のバリエーションのカンチレバーチェアを設計したのはミースとマルセル・ブロイヤーだったって話。とはいえスタムの《S33》だって背もたれ上部の曲げ構造はマルセル・ブロイヤーのワシリーチェア(1925年)とそっくりじゃね?みたいな指摘もあって、こうなってくるとどっちがパクった・パクられたの問題ではなく、この時代の建築家たちが互いのインスピレーションを刺激し合いながら切磋琢磨して名作家具は誕生したのです。みたいな解釈でおk。

上図(左)の型番が《S33》だったり《W1》だったりするのは恐らくシートの素材の問題?いずれにしてもマルト・スタムが設計したのはその1脚。ざっくり経緯は理解したけど真実は当事者にしかわからない。

ごちゃごちゃ書きましたがあと少しだけ続きます。皆さん、起きてください。

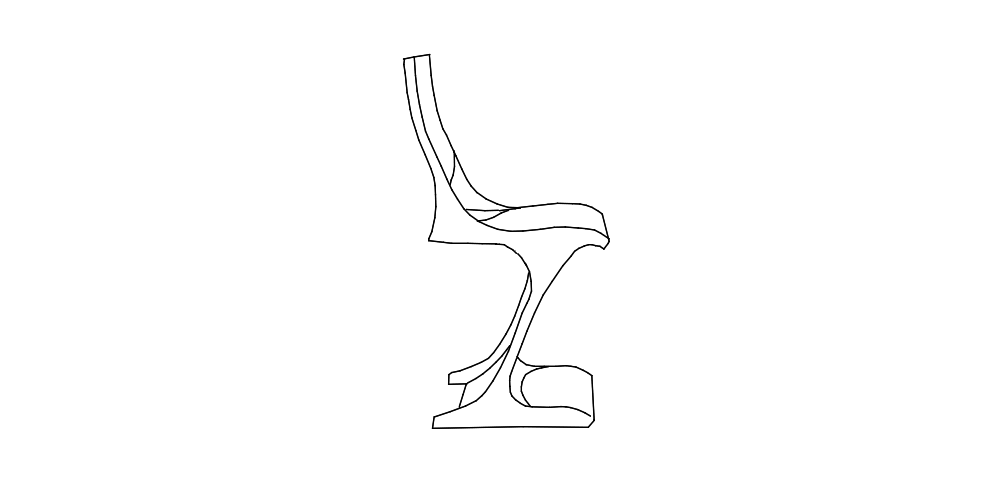

椅子の話をしておいてなんだが、私は椅子に正しく座ることができない。It is hard for me to sit down on a chair plitely. 人の監視の目がないと椅子の上にしゃがんだり、膝を立てたり、胡座をかいたりしてしまう。高校二年生の頃に実写版『デスノート』が公開された。先に観に行った友達複数人から「Lと似てる」「雰囲気がそっくり」だと言われ、一体どの辺が…?と疑心暗鬼で映画を観に行ってなるほど、理解した。椅子の座り方とスプーンの持ち方が一緒だった。

椅子に正しく座れないのには理由がある。実家の食卓は椅子とテーブルのダイニング式で、幼少期の私はハイチェアと呼ばれる所謂ファミレスの幼児椅子に座って食事をとっていた。ところが身体が成長して小学校低学年くらいになると椅子に正しく収まることが困難になってきた。そこで私は椅子の上で膝を立てて座るようになる。膝の上に茶碗を乗せ、そこから飯を口に運ぶ。膝卓だ。子供ながらに名案だと思ったのだが、当然親からは行儀が悪いからやめなさいと注意された。三つ子の魂百までとはよく言ったもので一度ついたクセはなかなか直らない。ハイチェアを卒業し、大人用の椅子を支給されてもなお、気付くといつも私は椅子の上で膝を立ててしまうのだった。

そういった事情があり、大人になった今でも椅子に正しく座ることは非常に困難だ。スプーンの持ち方がおかしいことに関しては特に理由はない。

【参考】

【行けたら行きたい椅子のイベント情報】